奆條丄偍尦婥偱偡偐丅偄傛偄傛峠梩傕丄僋儔僀儅僢僋僗傪寎偊傞崰偵側傝傑偟偨丅搤巟搙偼偍嵪偱偟傚偆偐丅丂姦偝傕尩偟偔側傞偲丄挿姵偄傪偟偰偄傞売強傎偳丄徢忬偑嫮偔側傝傑偡丅崱夞庢傝忋偘傞乽旼乿傕丄挿姵偄傪偟傗偡偄幘姵偺堦偮偱偡丅

椺偊丄帠屘傗奜彎偲偄偆傛偆偵尨場偑柧妋偱偁偭偨偲偟偰傕丄姦偝偵偼晀姶偵斀墳偟偰偟傑偄傑偡丅宱尡忋丄椙偔偛懚抦偺曽傕懡偄偲巚偄傑偡丅

| 旼偼丄塣摦偵媦傏偡塭嬁丄尒偨栚偺曄宍傕戝偒偄売強偱偡丅

旼偺曄宍偼丄係侽戙偐傜巒傑傝傑偡丅幚嵺偵徢忬偑弌尰偡傞偺偼丄俆侽戙偐傜偺曽偵懡偔尒傜傟傑偡丅惈暿偱偼丄抝丗彈亖侾丗係偱丄彈惈偵懡偔敪徢偟傗偡偄幘姵偱偡丅

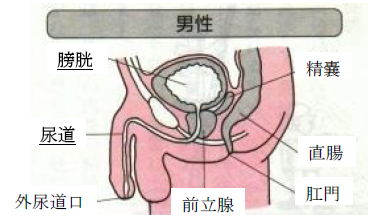

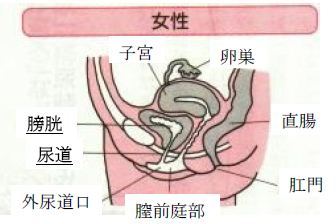

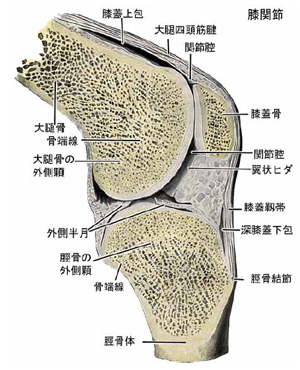

旼偼偳傫側峔憿偐偛懚抦偱偡偐丅旼偼丄戝戁偺崪偱偁傞戝戁崪丄壓戁偺崪偱偁傞泺崪偲懎偵偄偆偍嶮偺崪偱偁傞旼奧崪偵傛傝丄峔惉偝傟傑偡丅

旼娭愡偼丄俀偮偺崪偑峔惉偡傞侾偮偺娭愡偱偼側偔丄俁偮偺崪偑峔惉偡傞俀偮偺娭愡偵傛傝丄惉傝棫偭偰偄傑偡丅

俀偮偺娭愡偵偼丄偦傟偧傟堎側偭偨栶妱偑偁傝傑偡丅

傑偢堦偮偼丄懱廳傪巟偊偰偄傞娭愡偱偁傞戝戁泺崪娭愡偱偡丅戝戁泺崪娭愡偼丄偦偺柤偺捠傝丄戝戁崪偲泺崪偱峔惉偝傟傑偡丅

偦偟偰丄塣摦偺庡栶偱偁傞娭愡偱偡丅旼奧崪偲戝戁崪偺娫偵丄旼奧戝戁娭愡偑峔惉偝傟傑偡丅惓嵗偑弌棃側偄丄旼偑怢傃側偄丄奒抜偺徃傝崀傝偑弌棃側偄丄偟傖偑傒崬傔側偄丄堉巕偐傜棫偪忋偑傟側偄偲偄偭偨捝傒偼丄偙偺娭愡偵婲偒傑偡丅 |

|

旼偼丄塣摦偵媦傏偡塭嬁丄尒偨栚偺曄宍傕戝偒偄売強偱偡丅

旼偺曄宍偼丄係侽戙偐傜巒傑傝傑偡丅幚嵺偵徢忬偑弌尰偡傞偺偼丄俆侽戙偐傜偺曽偵懡偔尒傜傟傑偡丅惈暿偱偼丄抝丗彈亖侾丗係偱丄彈惈偵懡偔敪徢偟傗偡偄幘姵偱偡丅

旼偼偳傫側峔憿偐偛懚抦偱偡偐丅旼偼丄戝戁偺崪偱偁傞戝戁崪丄壓戁偺崪偱偁傞泺崪偲懎偵偄偆偍嶮偺崪偱偁傞旼奧崪偵傛傝丄峔惉偝傟傑偡丅

旼娭愡偼丄俀偮偺崪偑峔惉偡傞侾偮偺娭愡偱偼側偔丄俁偮偺崪偑峔惉偡傞俀偮偺娭愡偵傛傝丄惉傝棫偭偰偄傑偡丅

俀偮偺娭愡偵偼丄偦傟偧傟堎側偭偨栶妱偑偁傝傑偡丅

傑偢堦偮偼丄懱廳傪巟偊偰偄傞娭愡偱偁傞戝戁泺崪娭愡偱偡丅戝戁泺崪娭愡偼丄偦偺柤偺捠傝丄戝戁崪偲泺崪偱峔惉偝傟傑偡丅

偦偟偰丄塣摦偺庡栶偱偁傞娭愡偱偡丅旼奧崪偲戝戁崪偺娫偵丄旼奧戝戁娭愡偑峔惉偝傟傑偡丅惓嵗偑弌棃側偄丄旼偑怢傃側偄丄奒抜偺徃傝崀傝偑弌棃側偄丄偟傖偑傒崬傔側偄丄堉巕偐傜棫偪忋偑傟側偄偲偄偭偨捝傒偼丄偙偺娭愡偵婲偒傑偡丅

乽曄宍惈旼娭愡徢乿偲偄偆忬懺偼丄俀偮偺娭愡傪巟偊傞丄摦偐偡嬝椡偺掅壓偵傛傝丄堷偒婲偙偝傟傑偡丅棫偮丄堉巕偵嵗傞巔惃偺埆偝丄塣摦傪偡傞婡夛偺尭彮偑挿擭偵愊傒廳側傝丄敪徢偟傑偡丅

偱偼丄曄宍偟偰偟傑偭偨旼娭愡偺拞恎偼丄偳偆側偭偰偄傞偺偱偟傚偆丅

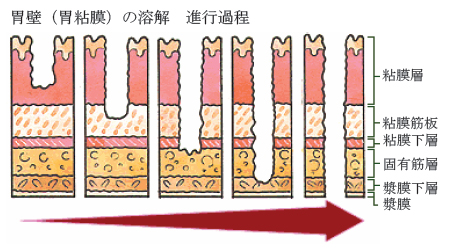

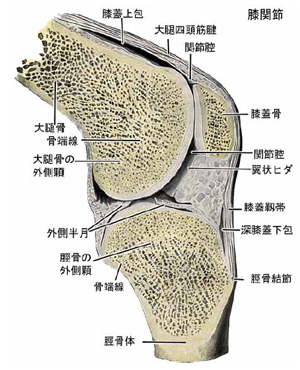

傛偔旼偺捝傒傪慽偊傞曽偑丄乽巹偼擃崪偑嶤傝尭偭偰偟傑偭偰乿偲偍偭偟傖偄傑偡丅偦偺乽擃崪乿偲偄偆偺偼丄娭愡晹偺崪偑丄摿庩側昞柺傪偮偔傝丄崪偲崪偑偔偭偮偒崌傢側偄傛偆偵側偭偰偄傞峔憿偺偙偲偱偡丅偙偺娭愡擃崪偲偄傢傟傞晹暘偑丄嶤傟崌偄丄昞柺偑偝偝偔傟棫偮傛偆偵側傝傑偡丅

懱廳傪巟偊傞戝戁泺崪娭愡偵偼丄僋僢僔儑儞偵側傞敿寧斅偑偁傝傑偡丅偙偺敿寧斅傕丄嶤傟崌偄昿搙偑懡偔側傝偡偓傞偲丄杹栒偟偰偟傑偄傑偡丅摿偵丄撪懁偵婲偒堈偄偨傔丄俷媟偲偄偆尰徾偵側傞曽偑懡偔傒傜傟傑偡丅

偙偺傛偆偵丄娭愡傪峔惉偡傞娭愡擃崪丄敿寧斅偺嶤傟崌偄偑嫮傑傞偲墛徢偑婲偒傑偡丅偦傟傪捔傔傞偨傔偵丄娭愡撪悈庮偑敪惗偟傑偡丅

偙偺娭愡撪悈庮偑丄強堗乽旼偵悈偑棴傑偭偨乿偲偄偆忬懺偱偡丅偙偺悈偺惓懱偼丄娭愡偵忢偵懚嵼偡傞娭愡塼偱偁傝丄摿暿側傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅墛徢傪婲偙偟偰偄傞忬懺偑夵慞偝傟側偄尷傝偼丄娭愡撪悈庮傪庢傝彍偔拲幩傪庴偗傜傟偰傕丄偦偺屻嵞傃丄乽傑偨旼偵悈偑棴傑偭偨乿偲偄偆忬懺偵娮偭偰偟傑偆偺偱偡丅

旼娭愡偺曄宍丄捝傒偺敪徢偼丄娭愡擃崪丄敿寧斅丄娭愡撪悈庮偑棴傑傞娭愡曪丄嬝擏側偳條乆側売強偺尨場偑丄屳偄偵棈傒崌偄丄堷偒婲偙偝傟偰偄傑偡丅偦偺偨傔丄捝傒偑敪徢偟偰偟傑偭偨抜奒偱偼丄傕偆偡偱偵暋嶨側忬懺偵娮偭偰偄傑偡丅

偙偺忬懺傪帯椕偡傞偨傔偵偼丄捝傒偺忬懺傪庢傝彍偒丄嬝擏傪摦偐偟傗偡偔偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅

側偤側傜丄乽捝傒偺偨傔偵丄旼偑摦偐偣側偄乿丄乽旼傪巟偊丄摦偐偡嬝椡偑掅壓偡傞乿偲偄偆埆弞娐偑惉傝棫偭偰偟傑偆偐傜偱偡丅

旼娭愡晹偺墛徢傪庢傝彍偒丄嬝擏傪摦偐偟傗偡偔偡傞偨傔偵偼丄鐸帯椕偑桳岠偱偡丅捝傒偺偨傔偵丄旼廃埻偺嬝擏丄寣娗偑嬞挘偟偰丄寣塼弞娐偑棊偪偰偄傞忬懺偱偡丅

娭愡撪晹偺墛徢偼丄鐸帯椕偵傛傝嬝擏傊偺寣塼弞娐傪夵慞偝偣傞偙偲偱丄娭愡傪巟偊偰偄傞嬝擏偑夞暅偟丄捝傒偑尭彮丄徚幐偟偰偄偒傑偡丅

傑偨丄悈庮傪庢傝彍偔偨傔偵偼丄偍媱偑桳岠偱偡丅偍媱偺擬偑丄悈庮偵傛傝椻偊偰偟傑偭偨寣塼弞娐傪丄夵慞偝偣傑偡丅

旼廃埻偺寣塼弞娐偺埆偝傪惗傫偩攚宨偑丄偁傝傑偡丅尨場偲偟偰丄恡婡擻偺掅壓偑峫偊傜傟傑偡丅恡婡擻偺掅壓偵傛傝丄崢偑椻偊丄偦偺椻偊偑彊乆偵壓偑傝丄旼偵傑偱摓払偟偨偺偱偡丅

偙偺忬懺傪夵慞偝偣傞偨傔偵偼丄恡婡擻傪夞暅偝偣傞鐸媱帯椕偑昁梫偱偡丅

塣摦帪偵丄捝傒偑弌傞庡尨場偲側傞嬝擏偼丄戝戁偺慜懁偵偁傞戝戁巐摢嬝偲偄傢傟偰偄傑偡丅偦傟偩偗偱偼丄偁傝傑偣傫丅旼偼挿姵偄偟傗偡偄偲慜弎偟傑偟偨捠傝丄旼廃埻慡偰偺嬝擏偵帯椕偲塣摦偑丄昁梫偱偡丅

嬄岦偗偵側傝丄旼傪怢偽偟彴偵墴偟晅偗丄懢戁偺慜懁偵偁傞嬝擏偵椡傪擖傟傞偲偄偭偨塣摦偑慐傔傜傟傑偡丅

僆傾僔僗偱丄儓乕僈懱憖傪偟偰傜偭偟傖傞曽偼丄惀旕偛帺恎偺僇儕僉儏儔儉傪丄偟偭偐傝峴偭偰壓偝偄丅

丂捠晽丄婾捠晽丄枬惈娭愡儕僂儅僠偲偄偆幘姵偼丄俀師揑偵乽曄宍惈旼娭愡徢乿傪堷偒婲偙偟傑偡丅偙傟傜偺幘姵偼丄恌嶡偵傛傝丄廫暘偵娪暿偱偒傑偡丅摉堾偱偼丄昦堾偵徯夘偑昁梫偲巚傢傟偨応崌偼丄懠堾傊偲徯夘抳偟傑偡丅鐸媱偺張抲傪曄偊傞偙偲偱丄帯椕偑偍偙側偊傞応崌偼丄偦偺婎慴幘姵偵婎偯偄偨帯椕傪峴偄傑偡丅

挿擭偵搉傝旼偺捝傒傪姶偠偰偄傜偭偟傖傞曽丄嵟嬤偵側傝旼偑婥偵側傞曽丄惀旕堦搙偛憡択壓偝偄