�@ �F�l�̒��ɂ͍��ɂ��������̕���ȑO�ɍ��ɂ��o�����ꂽ������������������Ǝv���܂��B���ɂ͐l�Ԃ��A�����オ���Č�둫�݂̂ő̏d���x����悤�ɂȂ��Ă��炨�����Ǐ�ŁA���s�����ł���q�g�ɂƂ��ĉi���̉ۑ�̂ЂƂƂ�����ł��傤�B�����ō���͂Ȃ��l�Ԃ����ɂɔY�܂����悤�ɂȂ�������w���̌`�Ƃ����_���炨�b���Ă����܂��B

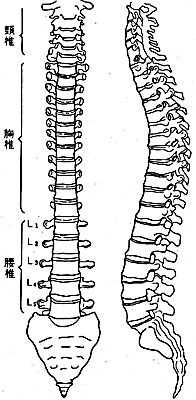

�@�w���͉����猩��Ƃǂ̂悤�Ȍ`�����Ă��邩�F�l�͂����m�ł��傤���H�Q�S�̔w���i�Ғō��j���ŊԔ�������s�ɐςݏd�Ȃ肠���āA�r����̃J�[�u��`���Ă���̂ł��B���̐����I�J�[�u�͓��s������l�Ԃ̓����ŁA�l�����s�����鑼�̓����ɂ͌����܂���B�Ғō��̓���Ƃ��ẮA�ォ��V���z�ŁA���̉�����̂P�Q�����ŁA��ԉ��̂T�����łł��B�����̂Q�S�̔w���i�Ғō��j���A���Ղ̒��S�̍��A�卜�̏�ɏ���Ă��܂��B�卜�ƈ�ԉ��̍��ł̊ߖʂ͑O�ɌX���Ă��܂��B�w���́A�s����Ȑ卜�̏�ɏ���Ă����ԁA���Ȃ킿�A�߂̕��̂̏�ɁA�s�̕��̂�����Ă���̂ł�����A���̃o�����X�̓y��ƂȂ��Ă��鍘�ł͂��̌X�ɍ��킹�Ċ���₷���Ȃ��Ă��܂��B

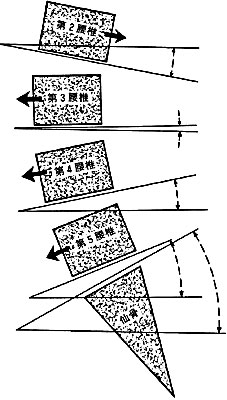

�@ �T�̍��ł̂����A���̂S�ԂT�ԍ��ł͑O�Ɉ��������₷���O�ɏ����X���Ă��܂��B���̂܂܂̊p�x�ŏd�Ȃ�Â���ƑO�̂߂�ɂȂ��Đ^�������ɗ����Ƃ��o���Ȃ��Ȃ�܂�����A�����R�ԂQ�ԂP�Ԃ̍��ł����ɌX���Ă���A�d�S����邽�߂ɁA���ŁA�z�ł��O����ɌX���Ă���̂ł��B���ł͑S�̂̃o�����X���Ƃ邽�߂ɓ��ɑO��ɂ�����͂��傫���A���ł̑O����Ցт╠�A�w�Ɏx���Ă����Ȃ��Ƃ��܂��ςݏd�Ȃ��Ă��邱�Ƃ͏o���܂���B���̃o�����X�������Ǝ��͂̋ؓ��ɑ傫�ȕ��S�������荘�ɂ��N����̂ł��B

�@ �ł́A�ǂ̂悤�ɂ�����ł̃o�����X���Ƃ邱�Ƃ��ł���̂ł��傤���H����͕��Ɣw��b���邱�Ƃł��B���Ɣw���������肵�Ă���ΑO�㗼�ʂ��炪������Ǝx���Ă��邽�߂ɕ��̒��̈��͂��\����p���A���R�̃R���Z�b�g�Ƃ��č��łɑ��ČŒ�͂������̂ł��B���ɂ��N�����₷�����ɁA���؉^����w�؉^�����d�v�Ȃ̂͂��̎��R�̃R���Z�b�g��g�ɂ��邽�߂ł��B�������^���͐��m�ȕ��@�ōs���Ē����Ȃ��ƁA�������č���ɂ߂邱�Ƃ�����܂��̂ł��C�������������B�������Ǐ�ɉ����ĉ^���̕��@�͕ς���Ă��܂��̂ŁA���@���ɂǂ̂悤�ȉ^�����ǂ������������������낱��ł��b�����Ă��������܂��B